多桩型复合地基在城市桥梁台后软基处理中的应用

摘要

关键词

城市主干路;台后软基;长短桩;沉降计算;复合模量

正文

0引言

对于深厚软土地区的城市道路路基处理,通常处理思路有两类,一类是通过超载预压、冲击压实、强夯、真空预压等方法,使土体内部产生超孔隙水压力,联合降排水措施,达到排水固结。另一类是通过粒料桩、加固土桩、刚性桩等复合地基处理方式,通过增强或置换土体,提高地基承载力,控制地基变形。

多桩型复合地基一般由刚性长桩和半刚性(或柔性)短桩组成,长桩一般选用预制混凝土桩、CFG桩,短桩一般选用水泥搅拌桩、水泥土挤密桩等。短桩可以提高地基承载力,长桩可以明显减少地基沉降,并作为储备承载力,同时对短桩起到良好的护桩作用[1]。以低填或挖方为主的软土路基,采用浅层换填,配合深层水泥搅拌桩处理,地基承载力一般情况都可满足要求,但是对深厚软土的沉降控制作用有限,尤其是对于桥梁台后对沉降控制要求高的路段。本文结合温州某城市主干路工程实例,对城市桥梁台后采用多桩型长短桩复合地基的应用作了分析和总结。

1工程概况

本工程地处浙东南温瑞海滨平原,地势平坦,道路等级为城市主干路,设计年限15年,设计速度60km/h,桥梁采用重力式桥台,桥台基础采用双排钻孔灌注桩,台后填土高约5m,地下水埋深约1.5m,不良地质为②2层和②4层淤泥质粉质黏土,承载力低,压缩性高,累计层厚约29m,②2层和②4层直接夹有2.5~4m厚②3砂质粉土,基土层条件表1。

表1 土层物理力学特性指标

地层编号 | 岩土名称 | 含水率 | 天然孔隙比 | 质量密度 | 液性指数 | 压缩模量 | 承载力基本容许值 |

% | e | ρ(g/cm3) | IL | Es0.1-0.2 (MPa) | [fa0] (kPa) | ||

①1 | 素填土 | 29.5 | 0.883 | 1.87 | 0.86 | 4.36 | |

②1 | 黏质粉土 | 32.5 | 0.916 | 1.87 | 1.66 | 6.47 | 70 |

②2 | 淤泥质粉质黏土 | 41 | 1.142 | 1.79 | 1.32 | 3.64 | 60 |

②3 | 砂质粉土 | 30.5 | 0.859 | 1.91 | 1.59 | 11.23 | 120 |

②4 | 淤泥质粉质黏土 | 39.5 | 1.11 | 1.81 | 1.34 | 3.95 | 70 |

②5 | 砂质粉土 | 29.7 | 0.831 | 1.92 | 1.5 | 12.96 | 140 |

②6 | 粉砂 | 26.4 | 0.655 | 2 | 13.79 | 150 |

本工程对桥梁台后沉降控制要求小于10cm,过渡段差异沉降变化率不大于0.4%。若仅采用路床换填处理,计算得工后沉降值56.8cm,远超控制值。如考虑单独水泥搅拌桩加固处理,湿法水泥搅拌桩长不宜超过20m,取桩长18m,桩径0.5m,桩间距1m,等边三角形布置,计算得工后沉降值29.4cm,亦不满足要求。

2台后软基处理方案分析

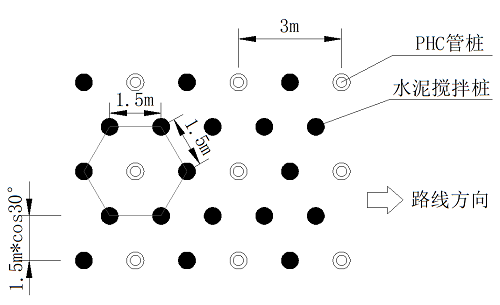

过大的桩间距容易引起桩顶应力过于,且深厚软土对桩基侧向约束差,为避免失稳,在管桩加固区夹打搅拌[2],本工程台后路基处理长桩采用PHC管桩,桩径500mm,壁厚100mm,短桩采用水泥搅拌桩,桩径500mm。长短桩平面布置形式见图1。

图1 长短桩正方形布置平面示意图

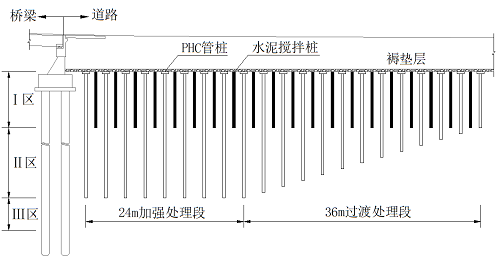

综合考虑城市道路地下管线对沉降控制的要求,取台后路基加强处理段长24m,过渡处理段长36m。为充分利用②3砂质粉土层承载力,水泥搅拌桩桩长取12m,桩端落在②3层。PHC管桩桩长取24m过渡段桩长递减至12m,不设桩靴,桩顶设75×75cm桩帽,其上再设30cm砂垫层。PHC管桩作为挤土桩,应优先施工,其次施工水泥搅拌桩,形成两种桩型的复合地基后,增强了土体的稳定性和承载力,最后施工桥梁钻孔灌注桩。台后桩基布置图见图2。

图2 台后沿路线方向长短桩布置示意图

本工程的主要控制因素是沉降量,施工条件受噪声、振动控制和工期限制,除采用多桩型复合地基外,比选方案采用换填轻质泡沫混凝土联合水泥搅拌桩加固,为达到同样的沉降控制效果,经计算,两种方案技术经济比较见表2。

表2 本工程软基处理技术经济对比

软基处理方式 | 技术参数 | 技术经济指标 |

多桩型复合地基 | PHC管桩:桩径0.5m,桩长24m; | 1860 |

轻质泡沫混凝土换填联合 水泥搅拌桩复合地基 | 轻质泡沫混凝土:湿容重6kN/m3,换填深度4m; | 2340 |

本工程采用多桩型复合地基要比轻质泡沫混凝土换填方案节省造价约20%,且轻质泡沫混凝土换填4m深,需要考虑基坑支护措施,考虑经济性和施工便利性,优先选择多桩型复合地基处理方案。

3沉降计算分析

多桩型复合地基沉降计算采用分层总和法分区计算,分为Ⅰ区、Ⅱ区、Ⅲ区(见图2)。Ⅰ区由两种桩型共同与桩间土协同作用,作用范围为短桩桩长范围;Ⅱ区由长桩与桩间土协同作用,作用范围为短桩桩端至长桩桩端;Ⅲ区为软弱下卧层,沉降计算范围自长桩底至附加应力为有效自重应力的15%处。多桩型复合桩基目前在建筑、公路、铁路行业应用较多,在城市道路路基处理上应用较少。虽然多桩型复合地基在工程实践中效果不错,但其理论研究尚未完善,针对具体的土层地质条件,根据选用的桩型是柔性、半刚性还是刚性,选用合适的沉降计算方法非常重要,否则会导致计算结果与实测变形值相差过大,失去参考价值。

文献[3]先计算短桩复合地基承载力,视短桩复合地基为长桩的“桩间土”,再计算长桩的复合地基承载力,沉降计算采用复合模量法,引入土的模量提高系数![]() 、

、![]() ,为复合地基承载力与天然土层承载力比值,Ⅰ区、Ⅱ区复合土层的模量是天然地基土模量的

,为复合地基承载力与天然土层承载力比值,Ⅰ区、Ⅱ区复合土层的模量是天然地基土模量的![]() 、

、![]() 倍[3],在分层总和法计算结果的基础上乘以修正系数

倍[3],在分层总和法计算结果的基础上乘以修正系数![]() 作为最终计算变形量。《建筑地基处理技术规范》在此基础上,对于有粘结强度的桩与散体桩组成的多桩型复合地基,将其短桩加固区

作为最终计算变形量。《建筑地基处理技术规范》在此基础上,对于有粘结强度的桩与散体桩组成的多桩型复合地基,将其短桩加固区![]() 值进行了修正][4]。

值进行了修正][4]。

Ⅰ区长短桩与土体可视为一个整体,复合地基变形可视为弹性变形,且土体和桩体协同变形,即Ⅰ区的PHC管桩、水泥搅拌桩与土体的变形量应是相同的,考虑PHC管桩桩体压缩模量非常高,故本工程Ⅰ区的变形量s1可忽略不计。Ⅱ区仅有PHC管桩与土体作用,桩间距较大,上部荷载向下传递时趋向刚性桩集中,故导致管桩往软弱下卧层存在一个刺入量。目前对刚性桩刺入软卧下卧层的理论研究较少,亓乐等人对下卧层等效单元体进行了受力分析,提出了关于桩端刺入量的计算方法[5],但目前刺入量的取值主要取决于当地工程经验。

本工程Ⅱ区变形量s2按照《复合地基技术规范》复合模量法计算[6],考虑管桩土塞效益,计算面积置换率时按实心圆考虑,计算得s2=0.075cm。Ⅲ区为软卧下卧层,沉降计算深度为长桩底以下23m深度,Ⅲ区变形量s3=9.6cm。设计年限内工后沉降值s=s1+s2+s3=9.675cm,满足沉降控制要求,说明PHC管桩桩长取值是合理的。

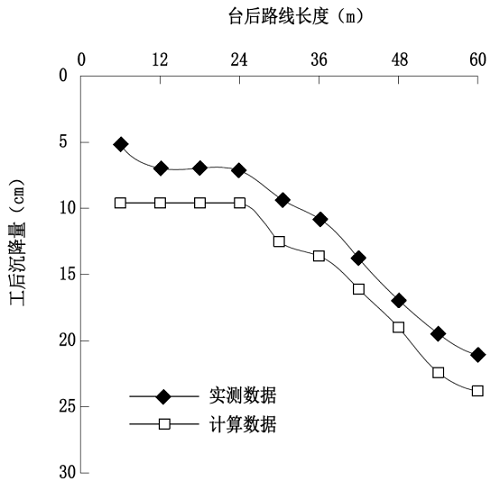

道路完工通车6个月后,沿台后路线长度测得沉降值与计算值对比见图3。

图3 台后沿路线方向工后沉降量

由图3可知,完工通车6个月后实测沉降值比计算值小2~3cm左右,分析认为通车初期交通量较小,附加荷载未达到计算设计值,6个月内软弱下卧层尚未完全固结。台后24~60m为过渡段,PHC管桩桩长按1m递减,在同一均匀土层中沉降量基本也按线性变化趋势,实测差异沉降变化率0.38%。台后3m位置实测值明显更低,分析认为是计算时忽略了台后搭板的作用。

4结语

(1)PHC管桩、水泥搅拌桩复合地基可以显著降低深厚软土地基的工后沉降,通过调节管桩桩长可以有效控制渐变段差异沉降变化率。

(2)对于长桩选用刚性桩的多桩型复合地基,沉降量几乎都由Ⅲ区软弱下卧层贡献,仅有刚性桩作用的Ⅱ区沉降量计算理论需要进一步研究。

(3)多桩型复合地基应充分结合地质情况、环保噪声控制要求、邻近建筑保护要求、技术经济等条件,合理选择桩型、桩径、桩长、布置形式及沉桩方式,避免过度设计,有条件的可以根据现场试验确定。

参考文件:

[1]谢新宇,杨相如,施尚伟,朱向荣. 刚柔性长短桩复合地基性状分析[J].岩土力学,2007.28(5):877-882.

[2]彭涓.多桩型复合地基在深厚软土地区铁路地基处理中的应用[J].路基工程,2014.(3):161-163.

[3]马骥,张东刚,张震,阎明礼. 长短桩复合地基设计计算[J].岩土工程技术,2001.(2):86-91.

[4]JGJ 79-2012, 建筑地基处理技术规[S].2012.

[5]亓乐,王青松,刘薇.刚性桩复合地基桩端向下卧层刺入量计算方法[J].地下空间与工程学报,2014.10(3):533-538.

[6]GBT 50783-2012, 复合地基技术规范[S].2012.

...