丘陵地区村庄居民点空间布局研究——以衡阳市蒸湘区高碧村为例

摘要

关键词

乡村振兴 丘陵地区 村庄居民点布局 空间布局

正文

丘陵地区是湖南六大地貌区之一,衡阳市境内多为海拔150~200米,高差60~100米的波状丘陵地貌。很长一段时间,我国的村庄居民点缺少村庄规划的指引,尤其是山区和丘陵地区由于地形的限制,由于耕地资源有限,居民点基本沿山体而建,造成村庄居民点整体分布零散,每个居民点规模较小,土地利用效率低,造成土地资源有一定的浪费。

以往村庄规划偏向于对居民点进行拆迁合并,引导村民集中居住。在乡村振兴的大背景下,我们应在村庄现有的基础和实际情况下,保留村庄乡土风貌,避免大拆大建,不违背村民意愿,强迫村民上楼。村庄建设首先应该是为村民服务的。本文希望以村庄现状格局为基础进行引导,通过对村庄居民点优化布局实现村庄建设用地的集约利用。

1、高碧村概况

高碧村位于衡阳市蒸湘区呆鹰岭镇西北面,西接衡阳县,东邻新民村,北面为土桥村,南接振兴村,船山西路从村中部穿过,距离呆鹰岭镇约4.6公里,交通十分便捷,地理位置非常优越。

2019年底,高碧村现辖23个村民小组,1300户,4467人,总用地面积约6.08平方公里。高碧村的主要产业为蔬菜、草莓、蘑菇种植以及鸡、猪养殖,有少量集中种养殖业,没有形成规模主导产业。

现状有村委会、卫生室、幼儿园、小学等公共设施,基本满足村民需求,村庄居民点掩映在山体之间,住宅建筑以村民自筹自建为主,以红砖坡屋顶居多。

2、现状居民点特点

2.1、整体分布

高碧村境内大部分属于典型的丘陵地貌,地形高差比较大,海拔高度在60-105米之间。丘陵地形条件很大程度上影响居民点的选址和布局,从整体看,村内居民点分布比较均质,呈现“大分散、小集中”的格局。

大部分村民住宅依山而建,部分住宅屋后山体坡度较大,存在山体滑坡等安全隐患,另外散布在山间的独户比较多。居民点整体分布比较分散,由枝状的村道连接起来,20户以上的居民点很少。

2.2、居民点类型

现状居民点主要有几种类型特点:

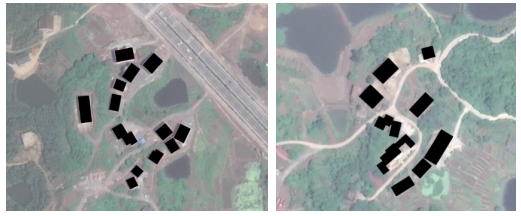

1、依山而建

由于丘陵地区耕地资源少,平缓地带都被开发成为耕地,住宅大部分依山就势而建,在山脚或山腰挖取一部分山体进行平整作为房屋地基,不过也造成部分房屋并未得到好的朝向,东西向房屋较多。

2、傍水而建

部分房屋围绕池塘而建,沿池塘周围形成半圆形布局,池塘边缘形成车行道或步行道与周边道路连接。

3、沿路而建

村庄很多住宅为了出行方便,房屋沿路建设,房屋朝向主要面向道路。

4、单点建设

由于地形限制和产权原因,原有居民点周边可供选址的建设用地很少,在人口增多和分户需求的情况下,村庄以前新增住宅很多另行单独选址,其位置比较分散,没有集中连片,房屋朝向基本顺应山体走势。

高碧村现状居民点分布类型

2.3、现状问题总结

丘陵地区有着独特的山水景观格局和良好的生态环境,居民点布局灵活多变,景观层次丰富。

但是丘陵地区地形变化大,耕地少,适用居民点选址比较少,造成居民点分散,工程建设难度较大大,公共服务设施和基础设施服务半径大,同时存在山洪、山体滑坡等自然灾害的威胁。

高碧村现状村庄建设由于没有系统的规划引导,建设资金及技术的限制,存在建设无序、土地资源不集约的现象。自然形成的村庄居民点,一般在五至二十户之间,纯南北向的房屋少,部分房屋朝向不合理,西晒时间长。村民住宅前后空间小,仅有的坪地空间经常被用来堆放各种材料,造成房前屋后景观效果不好。

因此,居民点布局应当针对村庄现有情况,利用丘陵地区的优势进行引导集中布局,为村庄带来活力,助力乡村振兴的实现。

3、居民点引导

3.1、居民点引导愿景

贯彻生态文明理念,对居民点合理引导,形成符合本土自然资源特色和人文特色的居民点,以节约土地资源,便于公共服务设施的覆盖和基础设施建设,促进村庄发展。

3.2、居民点引导思路

1、引导村庄住房集中居住

对于分散的独户和少户居民点进行搬迁引导,鼓励他们到集中居民点或者聚集区居住,以利于公共服务设施的共享和基础设施的接入。

2、串联小型居民点连成片

对于距离较近的小型居民点,在其中间规划新增居民点用地,将原分散居民点连接起来形成较大的居民聚集区。

3、合理选址新建居民点

对于新建需求的村民住宅集中选址建设,考虑房屋朝向、房屋安全、交通便利性等因素,统筹规划。由于村庄产权比较特殊,建议每组集中选取新建居民点,鼓励多个小组共同选取新建居民点。

3.3、居民点选址难点与机遇

3.3.1、选址难点

由于历史原因,农村实行产权承包到户,每块耕地和山林地都承包到户,虽然产权较为清晰,但存在产权分散,碎片化严重等问题。

部分村民重新选址新建房屋后,原宅基地还保留有权属,存在一户多宅现象。改革开放后,农村人口流动频繁,户口流动的管理滞后,带来村民身份认定及宅基地分配等问题。

3.3.2、发展机遇

2013年1月31日,国家下发中央一号文件,提出全面开展农村土地确权登记颁证工作,2018年正式启动了农村不动产确权,实行一户一宅政策,这将有助于对村内空心房、空闲地等闲置土地进行重新利用或清退,推进村庄住宅用地的集约利用,合理利用土地资源。

3.4、居民点选址考虑因素

1、与上位规划衔接

居民点选址与上位规划衔接,不占用基本农田及生态红线,违规占用农田建房的,根据国家相关政策进行处理。

2、肌理协调

高碧村现状村民住宅主以单体建筑为主,单体为开敞式,不形成院落。由多个单体建筑组合形成小集中式的居民点聚落,分散在全村的聚落由枝状道路连接,形成全村的居民点格局。

规划尊重现状居民点已经形成肌理脉络,新建居民点形成集中居民点聚落,顺应地形与交通条件,同时应与现状居民点聚落有良好的联系,满足村民生活生产习惯需要,使得村庄规划更具有实际操作性,促进村庄居民点布局优化。

高碧村现状居民点肌理

2、地形地质条件

丘陵地区有些地方地基承载力较差,对于依山而建的居民点,还有山洪、山体滑坡、崩塌、泥石流等灾害的风险,新建居民点应选在地形平缓、地基承载力较好的地区,避开地质灾害易发区,同时注意洪水的影响,已建居民点在地质灾害易发区域的,逐步引导搬迁。

3.5、整体布局

1、居民规模

高碧村现状居住户数1300户,根据前期的现场摸底调查,考虑高碧村距离城镇近,发展条件较好,通过测算,规划期末居住户数约1490户,规模比现状户数略有增长,符合村庄实际情况。

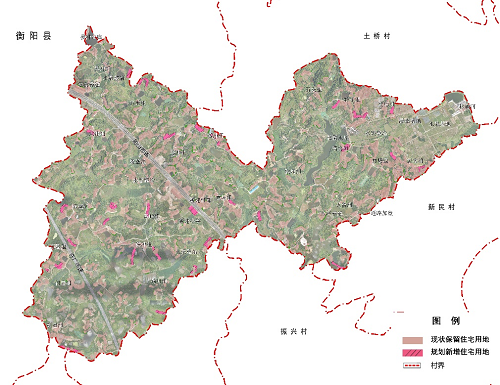

2、整体布局

高碧村规划整体遵循现状格局,同时结合人与自然和谐共处的思想,珍惜土地资源、保护山水格局和生态格局,注重山、水、林、田等生态要素,对自然资源进行有限利用。村庄居民点选址利用丘陵地区地形走势,依山傍水、随坡就势,居民点选址紧邻临近规划道路设置,能快速便捷的到达周边主要道路,满足村民生活生产需求,追求居民点与周边环境共存的发展环境。

高碧村居民点规划

3.6、居民点布局

高碧村现状居民点是长时间自然发展形成的,虽然一部分选址不尽合理,但有一定的历史因素存在。

规划居民点选址对“山水林田”生态因素进行考虑:

山体:依山就势,避免大规模破坏地形,尽量保护山体的完整性。

水体:保护自然水体的岸线和自然特征,尽量不占用池塘,水体周边留一定的安全防护距离,居民点周边水体建设防护栏杆或篱栏。

林体:保护村内现状风貌较好的林体,对村内风水林重点保护,村内山体荒地优先进行植树绿化。

农田:新建居民点选址不得占用基本农田,尽量不占一般农田,已荒废不能再耕种的农田进行大地景观美化。

规划尊重村民传统生活习惯,在出行方便,耕作就近的前提下,对每组新建居民点进行集中选址,每组选取1-2个集中建设点,保证新选址在各组范围内,减少产权矛盾,也可以使村民的耕作半径缩小在合理范围。

新增居民点布局

结语

丘陵地区居民点的选址,应满足村民生产、生活空间的需求,同时不破坏村庄整体的生态功能。丘陵地区在制定村庄规划的时候需要对现状格局和自然生态环境进行充分考虑,选址上应依山就势,避开地质灾害点,降低建造建造成本,保护生态格局,满足村民的需要,才会使得村庄规划和居民点布局更具有实际操作性,促进村庄发展,增加村庄活力,同时也符合国家关于村庄不大拆大建的政策要求。

参考文献:

[1]杨庆媛,田永中等.西南丘陵山地区农村居民点土地整理模式[J].地理研究,2004.7.

[2]冯应斌. 丘陵地区村域居民点演变过程及调控策略[J].西南大学,2014年.

[3] 匡垚瑶, 杨庆媛, 王兆林, 等. 低山丘陵区城乡结合部农村居民点布局优化——以重庆市渝北区古路镇为例[J]. 山地学报, 2017, 35(3): 399-411.

...