桥梁薄壁空心墩内滑外翻组合模施工关键技术研究

摘要

关键词

薄壁空心墩;内滑外翻;组织模;关键技术

正文

根据河南省交通厅《关于开展高速公路建设标准化活动的通知》规定,项目团队立足现行规定,着眼长远,攻坚克难,在薄壁高墩内滑外翻组合模施工中创新实践,确保济洛西高速保质保量按期完成。

1 工程概况

河南省济源至洛阳西高速公路JLXTJ-1标起于济源市大峪镇庙前村东(K1+000),接在建的济阳高速,并与长济高速相交设庙前枢纽互通式立交,终止于济源市坡头镇河东村东北(K17+055),路线全长16.055km。项目设计时速100公里,具体建设采用双向四车道高速公路标准。该标段设枢纽互通1座,全线共设桥梁,桥梁总长6783米。全线共有138个空心薄壁墩,墩身总高度约4564米,共浇筑混凝土约54000立方米,平均墩身高度33米,其中最高的桥墩达70余米。

砚瓦河二号桥起点桩号K11+066.2,终点桩号K11+794.2全桥长度728m,下部结构为空心薄壁墩,共有18个空心薄壁墩,空心薄壁墩共高727.1m。

2 内滑外翻系统组成设计

2.1模板系统

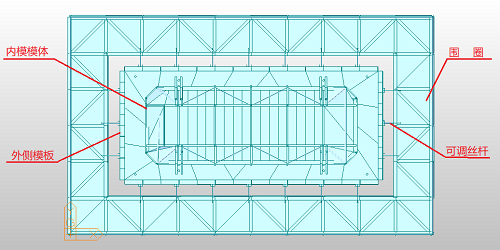

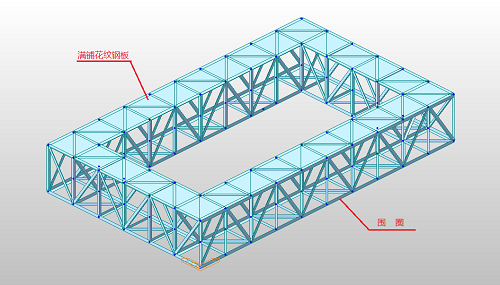

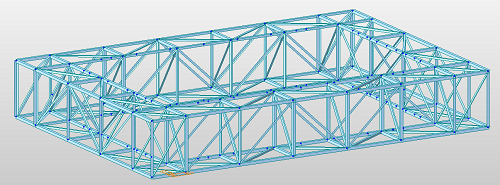

模板系统由内模模体、外侧模板、围圈等组成。模板采用厂家生产的定型钢模板,现场拼装。外侧模板与围圈之间间距40cm,采用可调节丝杆与围圈连接限位。(见下图2-1、2-2)。

图2-1 薄壁墩内滑外翻模板框架总装平面图

图2-2 薄壁墩内滑外翻模板框架总装透视图

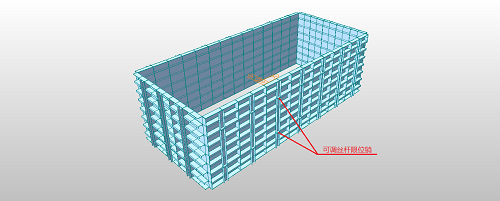

1)外侧模板:设置上下2层模板,单层高2.25m,两层模板之间采用螺栓连接。长度方向采用2块3.5m*2.25 m模板组拼而成,宽度方向采用1块4.0m*2.25 m模板,面板采用6mm厚的钢板。主竖肋采用[20a槽钢,正面布置9根,侧面布置6根,横肋采用[10槽钢,中对中间距250 mm。(见下图2-3)

图2-3 薄壁墩外模总装透视图

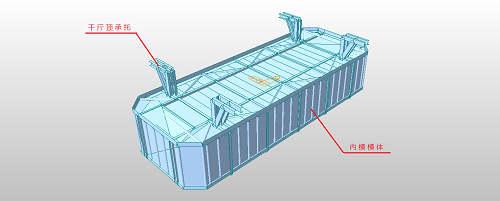

2)内模:高1m,面板为6mm厚的钢板。主竖肋采用[20a槽钢,正面布置7根,侧面布置4根,横肋采用[10的槽钢,中对中间距250 mm。(见下图2-4)

图2-4 薄壁墩内模框架总装透视图

3)围圈:围圈的作用是保持模板组装的平面形状,并将模板与提升架连成整体。围圈承受的主要荷载为:混凝土侧压力、冲击力、风荷载等水平荷载,同时还承受模板的自重、作用于操作平台上的静荷载和施工荷载等竖向荷载,并将其传递到提升架、千斤顶和支承杆上。内外围圈采用角钢焊接成桁架,宽、高分别为100cm、150cm,斜向角钢采用∠50×3,其余角钢∠75×5。(见下图2-5)

图2-5 薄壁墩围圈透视图

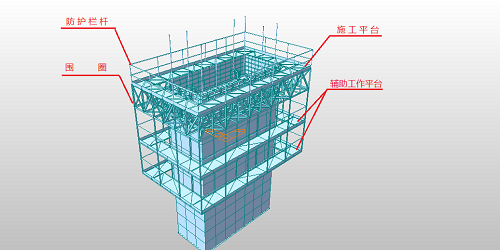

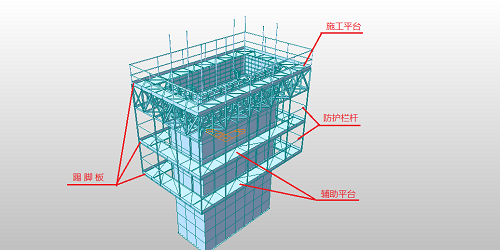

2.2操作平台

操作平台有施工平台、辅助工作平台,施工平台设置在桁架顶面,是钢筋绑扎、混凝土浇筑的必要场地。施工平台支撑在提升架的竖杆件上,通过提升架与桁架连接成一体(见下图2-6)。平台宽1.7m(平台外侧1.35m采用5mm厚防滑钢板满铺,靠模板内侧0.35m平台采用轴销连接,并设置水平向、竖向限位装置。施工过程中可视需要沿转轴翻动平台钢板,为模板拆除、提升等提供必要的操作空间),平台防护栏采用∠75×5角钢,间距1m,并挂设安全网。为便于下层外侧模板的拆除、辅助翻升作业及施工人员随时检查脱模后的混凝土质量,修饰混凝土结构表面缺陷以及随时对混凝土结构表面进行洒水养护,桁架下设两层辅助工作平台,层高2m、宽0.6m。采用∠50×3角钢焊接而成,辅助工作平台采用5mm厚防滑钢板满铺,悬挂于桁架和提升架下,吊杆使用∠75×5角钢。为确保施工安全,其外侧设防护栏并挂防坠安全网。

图2-6 薄壁墩内滑外翻操作平台透视图

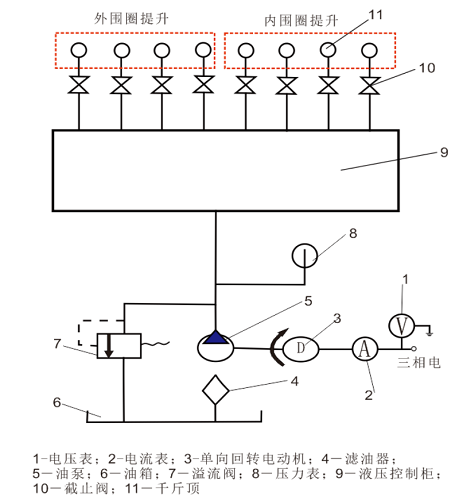

2.3提升系统

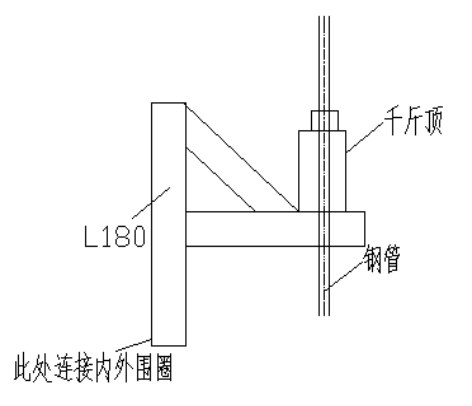

1)支撑杆:支撑杆采用直径50mm、壁厚3.5mm的无缝钢管埋设于混凝土结构内部。围圈通过门式提升架、千斤顶进行提升。提升架采用I20a工字钢和[10槽钢制作而成。

2)千斤顶:提升系统共设置8个千斤顶,内滑外翻模板系统各设置4个,支撑杆埋设于混凝土中,内滑、外翻模板系统按各自需要错开布设。千斤顶采用QYD-100型楔块式液压千斤顶(行程350m m),理论起重量100KN,工作起重量50KN。千斤顶通过两个内齿卡环循环工作沿支撑杆向上爬行。

2.4精度控制系统

精度控制系统的操作台由电流表、电压表、压力表、液压控制柜、千斤顶、控制阀、主油管、分油管等组成,功能明确、操作简单。千斤顶的滑升高度通过固定在支撑杆上的限位器控制。操作系统安装时内外侧油管须分开布设,以便于施工过程中对围圈及模板的提升调节和纠偏时的操作控制(见下图2-7)。

图2-7 提升系统液压控制系统原理图

2.5水电系统

按照临时用电规范要求设置电力闸箱,在操作平台上沿围圈四周布设PPR管并按300~500mm的间距加装雾化喷头,外接软管连通养生水池。安装时间继电器做成自动喷淋养生系统(见下图2-8)。

图2-8 自动喷淋养生

3 受力及挠度验算

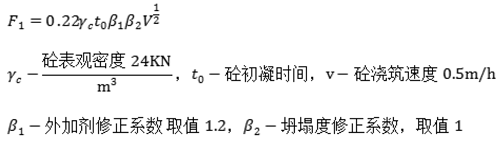

3.1混凝土侧压力计算

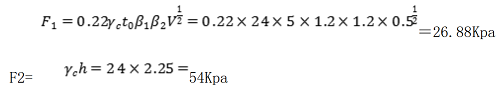

新浇筑的混凝土侧压力按照《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020)“附录C 普通模板荷载计算”的规定进行计算。混凝土高度按2.25m、浇筑速度按0.5m/h进行计算,则作用于模板的最大水平压力为:

新浇混凝土荷载分项系数为1.2。

混凝土入模温度T取25度。则t0=200/(25+15)=5小时

F=min(F1,F2)=26.88Kpa

3.2内模结构验算

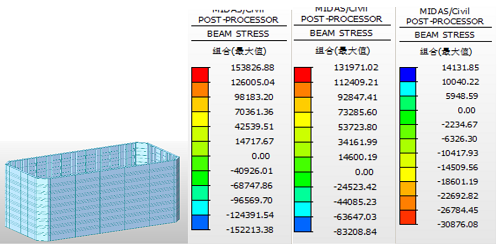

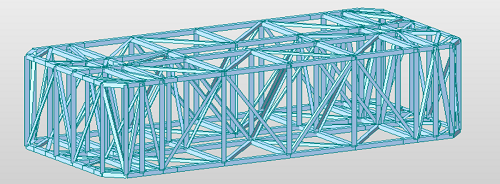

内模结构材料规格:6mm厚钢面板;[10横肋、中对中间距250 mm;[20纵向主肋,主肋之间用80mm宽、12mm厚的钢板带加强。通过MIDAS软件建模计算结果见下:

当该段混凝土(2.25m高)浇筑完成时为最不利工况,该工况下[10应力、[20应力、12厚钢带应力均小于215MPa,满足规范要求(见图3-1)。

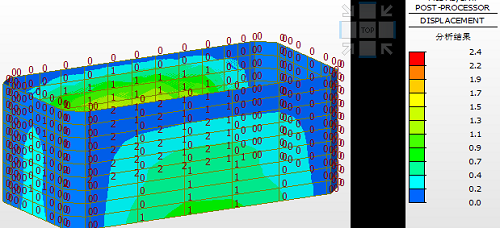

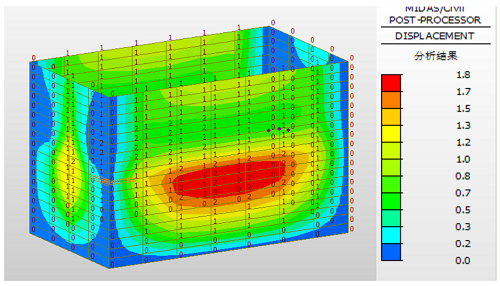

图3-2 内模模板变形分析结果(mm)

内模最大变形为2.4mm<L/250=2800/250=11.2mm,L为内模计算跨度取2.8m,符合《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第4章第4条“变形值规定”的有关要求。(见图3-2)。

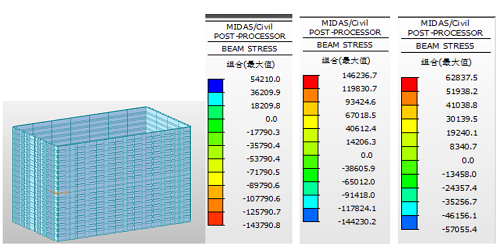

3.3外模结构验算

外模结构材料规格:6mm厚钢面板;[10横肋、中对中间距250mm;[20纵向主肋,纵向主肋之间用宽80mm、厚12mm的钢板带加强。通过MIDAS软件建模计算结果见下:

当该段混凝土(2.25m高)浇筑完成时为最不利工况,该时刻内[10应力、[20应力、12厚钢带应力均小于215MPa,符合规范要求(见图3-3)。

外模最大变形为1.8mm<L/400=4000/400=10mm,符合《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008第4章第4条“变形值规定”的有关要求。 (见图3-4)。

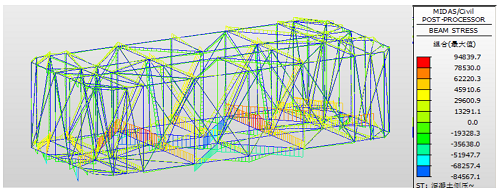

3.4内围圈受混凝土侧压力应力计算

在最不利工况下,内围圈的角钢所受最大应力为94.84MPa<215MPa,符合规范要求。(见图3-5)

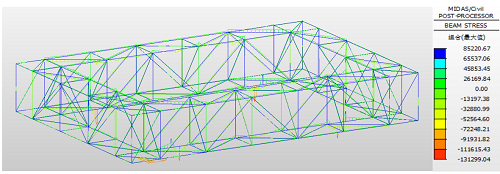

3.5外围圈应力计算

在最不利工况下,外围圈的角钢所受最大应力为131.29MPa<215MPa,满足规范要求。(见图3-6)

3.6提升系统验算

1)内围圈千斤顶提升验算

千斤顶选用:根据《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008)中“计算滑模结构构件的荷载设计值组合”表4.3.4-2及“液压滑动模板荷载类别”表4.3.4-1的规定计算如下:

恒荷载(1):

内围圈结构自重6.3t(含内模模板)

平台钢板(2mm)一层考虑0.4t

平台栏杆和围挡0.5t

小计:7.2t。

活荷载(2):操作平台上施工荷载:按1KN/m2计算,2.8*5.8*1/10=1.62t

活荷载(4):模板与砼摩阻力:按3KN/m2上限计算,22*2.25*3/10=14.85t

恒荷载分项系数按1.2,活荷载分项系数按1.4考虑,则Q提=1.2*7.2+1.4*(1.62+14.85)=31.7t,按平均分摊到4个千斤顶考虑,则每个千斤顶承受的荷载为7.9t。

7.9t<10t,选用10t千斤顶满足施工要求。

2)支撑杆计算:

允许承载力Pcr=3.142EI/(μl)2;

E-支撑杆的弹性模量2.1*105MPa;

I-支撑杆的截面惯性矩13.9cm4, 采用Ф50*3.5钢管

l-计算长度按2.5米计算

则临界荷载Pcr=3.14^2*2.1*10^5*13.9*10^4/(0.7*2500)^2)=93.98KN>千斤顶的荷载设计值7.9T(符合要求)。

选用Ф50*3.5钢管满足《钢结构设计标准》GB50010-2017、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008要求。支撑杆工作状态按一端固定另一端铰支的压杆考虑,现场可采取措施进一步降低压杆长度,如在铰支端采取固定措施,将原本一端铰支、另一端固定的压杆变成两端固定的压杆,从而将压杆的长度系数由μ=0.7降至μ=0.5,这样可显著提高压杆的承载能力。

3)外围圈千斤顶提升验算

千斤顶选用:由于外模为翻模施工工艺,可调丝杆与外围圈爬升时的限位销为脱离状态,外侧模架自重全部由下部模架承担,计算时仍按外侧模架全重(2.25米分段)参与受力考虑,以利于施工安全。参照《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008)中“计算滑模结构构件的荷载设计值组合”表4.3.4-2及“液压滑动模板荷载类别”表4.3.4-1的规定计算如下:

恒荷载(1):

外围圈自重1.6t+平台钢板(2mm)三层考虑1.2t+平台栏杆和围挡2t+外模6t=10.8t

活荷载(2):作业平台上施工荷载按1KN/m2计算,(6*10-4*7)*1*3/10=9.6t

恒荷载分项系数按1.2,活荷载分项系数按1.4考虑,则Q提=1.2*10.8+1.4*9.6=26.4t,按平均分摊到4个千斤顶,则每个千斤顶承受的荷载为6.6t。

6.6t<10t,选用10t千斤顶满足施工要求。

支撑杆计算:参见内围圈验算。

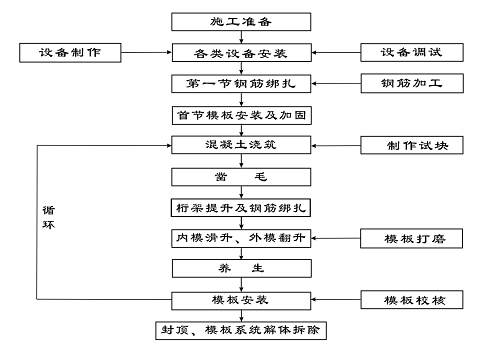

4 施工工艺流程

图4-1 施工工艺流程图

4.1施工准备

在承台上放出墩身平面位置,凿毛并冲洗、清理干净。

4.2第一节钢筋安装

钢筋在钢筋加工场内集中加工,运至现场后进行安装。根据平面位置,放出钢筋位置后安装。

4.3系统安装、调试

1)安装围圈。根据实体墩平面位置调整、安装围圈,并连接成整体。

2)安装提升托架。围圈固定后,将提升托架和围圈焊接成整体。

3)安装模板。先将丝杠一端安装在围圈上,然后就位模板,将丝杠和模板连接。再安装模板吊杆,将模板吊于托架上。

4)安装内齿穿心千斤顶。根据爬杆设计位置,在提升托架顶面安装内齿穿心千斤顶。

5)安装爬杆。爬杆穿过千斤顶和托架,千斤顶上方安装卡环限位千斤顶爬行高度。

6)安装操作平台及控制系统。安装好操作平台及控制台后安装管线。管线分主线和支线,主线和支线间设置分油阀。管线沿着围圈布设,并沿着托架倒角下方直达千斤顶。

7)系统校正、调试。安装完成后,先校正模板系统及管线定位固定,然后开机调试系统。

4.4第一节混凝土浇筑

混凝土浇筑采用吊车或塔吊进行浇筑,浇筑过程中严格控制混凝土坍落度及和易性,混凝土浇筑沿四周同步进行,分层厚度为30cm,浇筑过程中注意混凝土振捣,上层混凝土振捣时插入下层混凝土5-10cm,严禁过振或漏振。

4.5外围圈系统滑升

混凝土凝固后,将丝杠螺母用扳手手动拧松,将外模模架的顶托释放出来。滑行前,先将定位卡环准确定位并固定在爬杆上,开启控制台,系统爬升。爬升过程中注意各爬杆匀速爬升。

4.6外模安拆、就位、安装

拆除最底节外模,按常规方式用导链配合塔吊将外侧翻模板拆除后,修理平整刷脱模剂后,重新吊装模板就位后,调节丝杠螺母,模板向前滑移,自动闭合安装。安装后采用全站仪进行垂直度校正、检查、控制。对于拼缝过宽的定型组合钢模板之间,侧模与底模相接处,采用夹垫薄泡沫片,薄橡胶片,并用U型卡扣紧,防止接缝漏浆。

4.7内围圈系统滑升

混凝土强度临近初凝开始滑升确保滑升时混凝土不坍塌,先准确定位固定爬杆上的定位卡环,开动控制台,内侧围圈携带内模向上滑升。

4.8养生

养生采用自动喷淋系统,开动水阀后,安装在桁架上的喷淋系统自动养生。

4.9浇筑下一节混凝土

模板就位后,调节丝杠螺母,模板顶紧。安装后进行垂直度校正检查。

按照以上顺序,直到墩顶浇筑完毕,模板系统解体拆除完毕为止。

5 纠偏应急预案

平面位置和竖直度在内滑外翻组合模施工中的偏差,一般是由于框架平台的倾斜或扭动所致。究其根本原因有:框架平台设计不合理,结构计算往往重视强度指标而忽视刚度指标,千斤顶等提升设备布置的位置不合理,提升架间距过大导致框架平台变形偏大;液压油管长度配置不当,分油不均造成了千斤顶不同步滑升的现象;框架平台堆载不对称、不均衡;混凝土浇筑不对称产生较大的水平推力;施工过程中纠偏操之过急。

5.1纠偏基本原则

1) 预防为主、纠偏为辅;

2) 随时检查、及时纠正;

3)循序渐进、对称均衡。

5.2预控措施

1)外模及框架平台平面位置、竖直度控制

外模平面位置、竖直度控制与普通翻模施工基本一致,平面位置每模采用全站精确敷设点位调校定位;竖直采用线锤(激光垂准仪也可在条件允许的情况下辅助校核)检测和调整固定竖度。同时为严格落实竖直度指标的“随时检查、及时纠正”,可在内滑外翻组合模框架平台上沿墩身纵、横轴线方向设置长线锤向承台顶面投点(框架平台上设置卷线盘,线锤随着框架平台的滑升逐步下放),以便随时观测框架平台竖直度是否超限。当墩身横向结构尺寸较大时可增加线锤数量辅助判定框架平台的竖直度及是否存在扭转现象。

2)内模框架平台平面位置、竖直度控制

内模平面位置每模采用全站精确敷设点位调校定位,防止轴线偏位误差积累;垂直度的判定主要是通过框架平台的千斤顶的爬升幅度是否同步、平台是否水平等指标来实现的。框架平台是否水平通常采用水准仪进行测量,特殊困难时可采用简易水平管进行检查。千斤顶同步性检查通过在支撑杆上画刻度线每30cm设置限位器来实现,发现异常随时检查液压控制台的能量转换装置(电动机、高压油泵)和能量控制调节装置(换向阀、溢流阀、分油器)及辅助装置(油箱、油管)等设施,查清原因、排除故障后方可继续滑升。

5.3异常情况停滑措施

1)停滑前,采用振动棒将墩身混凝土浇筑面基本保持在同一标高并振动密实;

2)混凝土初凝前,根据停滑前混凝土的浇筑速度,将内模框架平台提升1~2个千斤顶行程,使模板与混凝土不产生粘合。

3)对支撑杆进行适当加固,防止横风或其它外力导致支撑杆弯曲变形进而丧失稳定。

4)继续施工时应对液压系统及模板体系进行全面检查。

5.4纠偏措施

1)利用千斤顶自身修正:当轴线偏位、竖直度偏差开始发生且尚不严重时,可采用在千斤顶底部垫钢板的方法(或者调整内模框架平台纵横方向四边高差)使千斤顶连同支撑杆逐步复位达到纠偏目的。当开始出现轴线偏移,还不严重时,可采用将钢板垫在千斤顶底部的方法,使千斤顶逐渐复位 ,达到修正目的(或调整纵横方向四边高差的方法)。

2)用外力强制纠偏:用导链或手拉葫芦的方法。

6 结语

内框架及内侧模板采用“面板分离、分层分次、间隔滑升”的方法使模体面板与混凝土表面脱离或接近脱离,有效解决内模模体滑升摩阻力较大,滑升困难、易损(划)伤结构实体等问题。该施工工艺加快模板周转、模板摊销利用率高;节约费用、经济效益显著;确保质量、提高工作实效;确保安全、消灭安全事故隐患;减少维护、缩短工艺间歇休整时间;方便养护、解决高耸结构养护难题;在非异型薄壁空心高墩上可广泛应用组合设计、不同截面尺寸组装、通用等诸多优点,墩身越高其优点就越明显,具有广阔的应用推广空间。

实践证明,与翻模相比,全自动喷淋养生更容易实现,全封闭围护结构安全可靠、经济实用。薄壁空心高墩模板打磨、刷脱模剂、吊运、混凝土浇筑及养生、结构成品修饰等,采用内滑外翻组合模施工技术是一种不可多得的一站式解决方案。

参考文献:

参考文献:

[1]郝江松.薄壁空心墩液压滑模施工技术在公路桥梁工程中的应用[J].交通世界,2023(09):175-177.

[2]贾永刚.薄壁空心墩液压滑模施工技术在公路桥梁工程中的应用[J].交通世界,2022(32):165-167.

[3]张克雷.大跨度连续刚构薄壁空心墩翻模施工技术[J].国防交通工程与技术,2021,19(S1):71-73.

...